Ugaritisch

„Eine Stimme hört man auf den kahlen Höhen, ein Weinen, ein Flehen der Kinder Israels, weil sie ihren Weg verkehrt und den Herrn, ihren Gott, vergessen haben. Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder! Ich will eure Treulosigkeiten heilen. – Hier sind wir, wir kommen zu dir; denn du bist der Herr, unser Gott. Fürwahr, es ist nichts als Betrug mit den Kulthöhen und mit dem Getöse auf den Bergen; fürwahr, nur im Herrn, unserem Gott ist das Heil Israels. Denn der Schandgötze hat den Erwerb unserer Väter gefressen von ihrer Jugend an, ihre Schafe und ihre Kinder, ihre Söhne und ihre Töchter. (Jer 3, 21-24).

Der Prophet Jeremias, der von 627/626 bis 585 vor Christus wirkte, bezeichnete den kanaanäischen Hauptgott Baʻal (Herr) als Schandgötze (הבשת habbóšæṯ – die Schande, Schändlichkeit, polemisch für Baʻal).

Jesus wurde vorgeworfen, er vertreibe die Dämonen mit dem Beelzebul, dem Fürsten der Dämonen (Mt 12, 24). Beelzebul (baʻal zabul) bedeutet jedoch: „Herr der Erde“. Einige neutestamentliche Handschriften bieten die Lesart: Belzebub, das ist: „Herr der Fliegen“.

Um zu erfahren, wie Baʻal religionsgeschichtlich eingeordnet und gekennzeichnet werden kann, müssen kanaanäische Originaltexte herangezogen werden.

Raʼs Šamra, das Fenchelkap, liegt elf Kilometer nördlich von Latakia. Hier stand von 2400 bis 1194/1186 vor Christus die Stadt Ugarit, ein Handels- und Kulturzentrum.

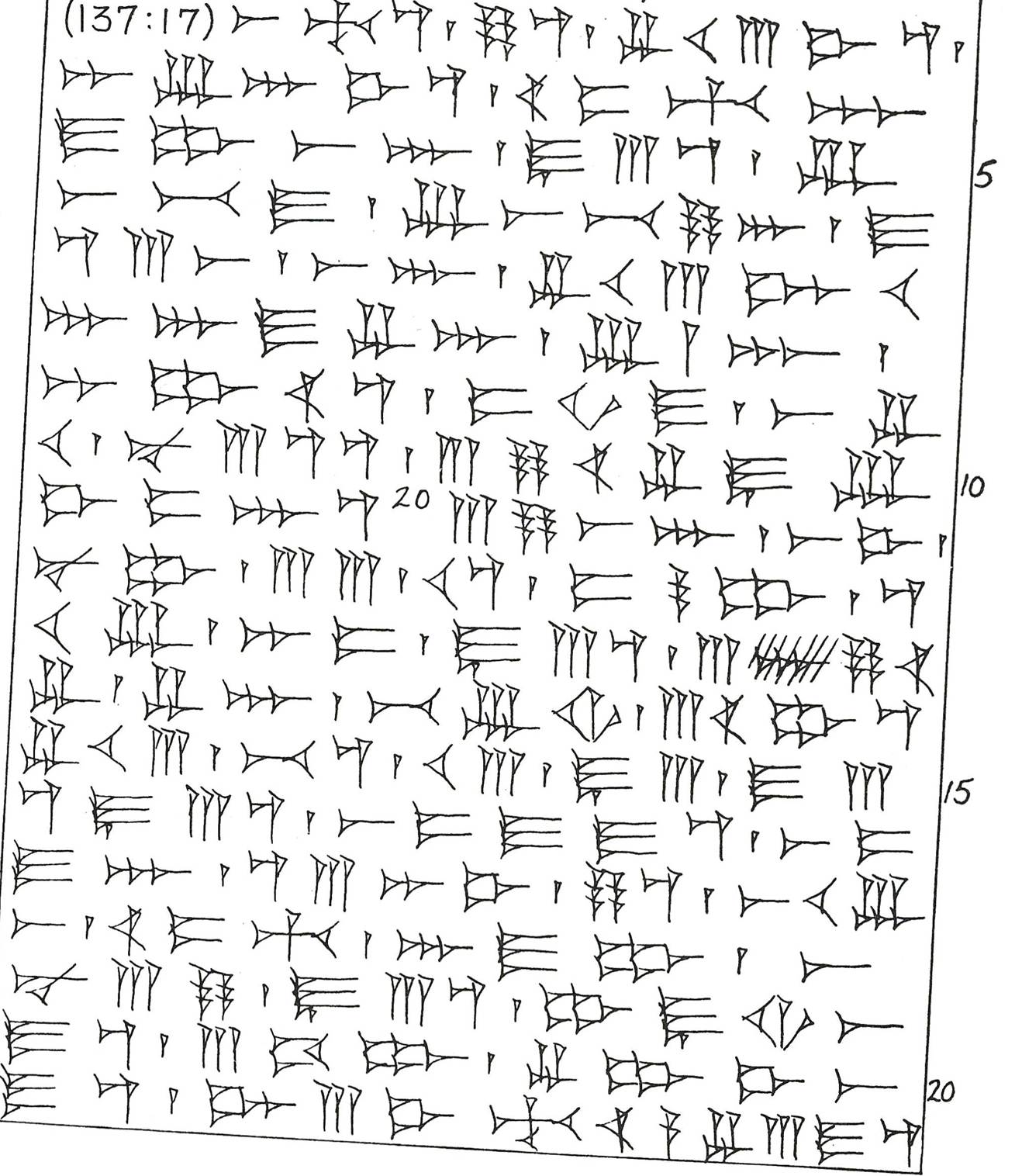

1928 wurde die Ruinenstätte entdeckt und seit 1929 ausgegraben. Dabei kamen Tontafeln mit Keilschrift ans Licht.

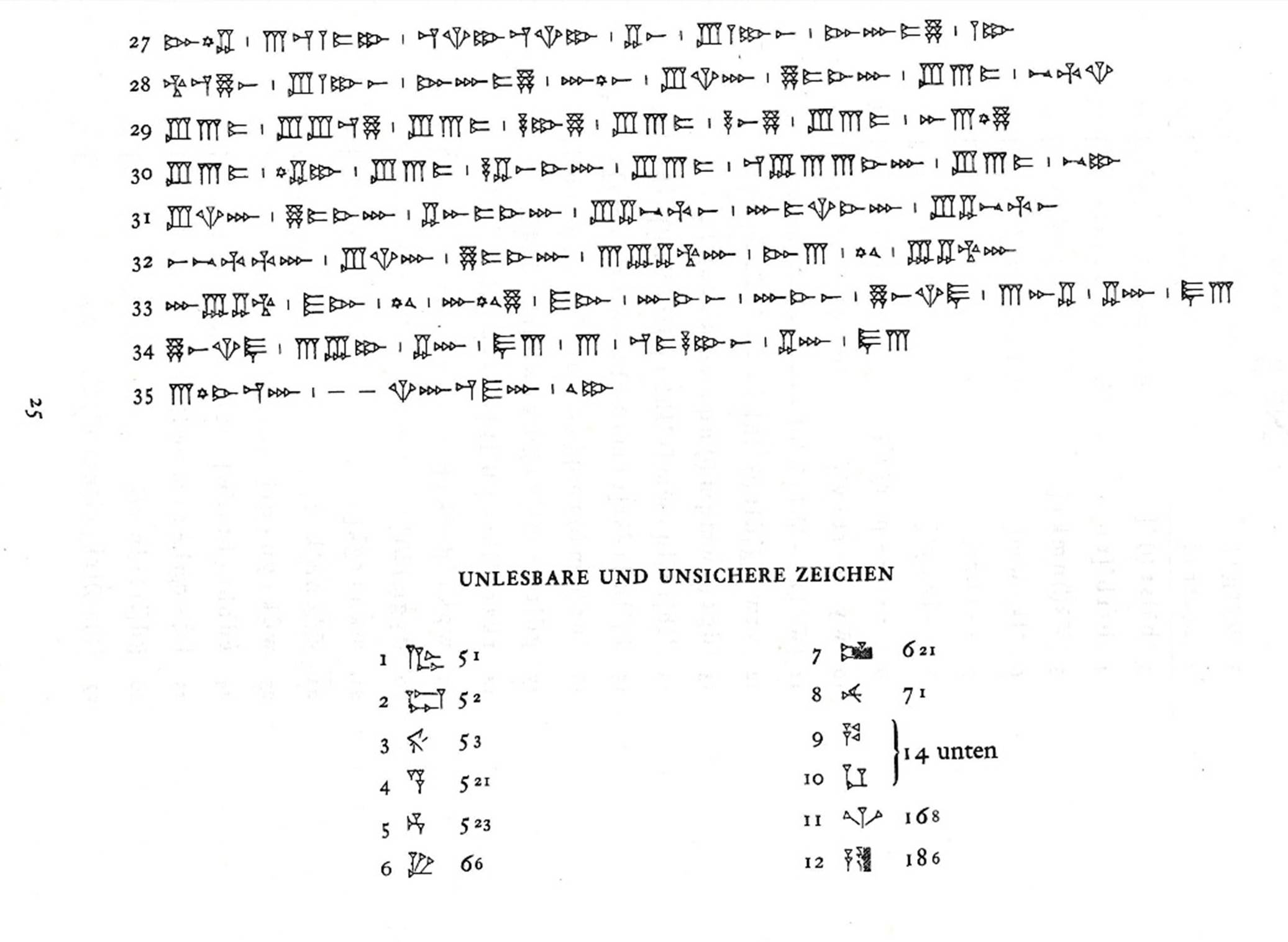

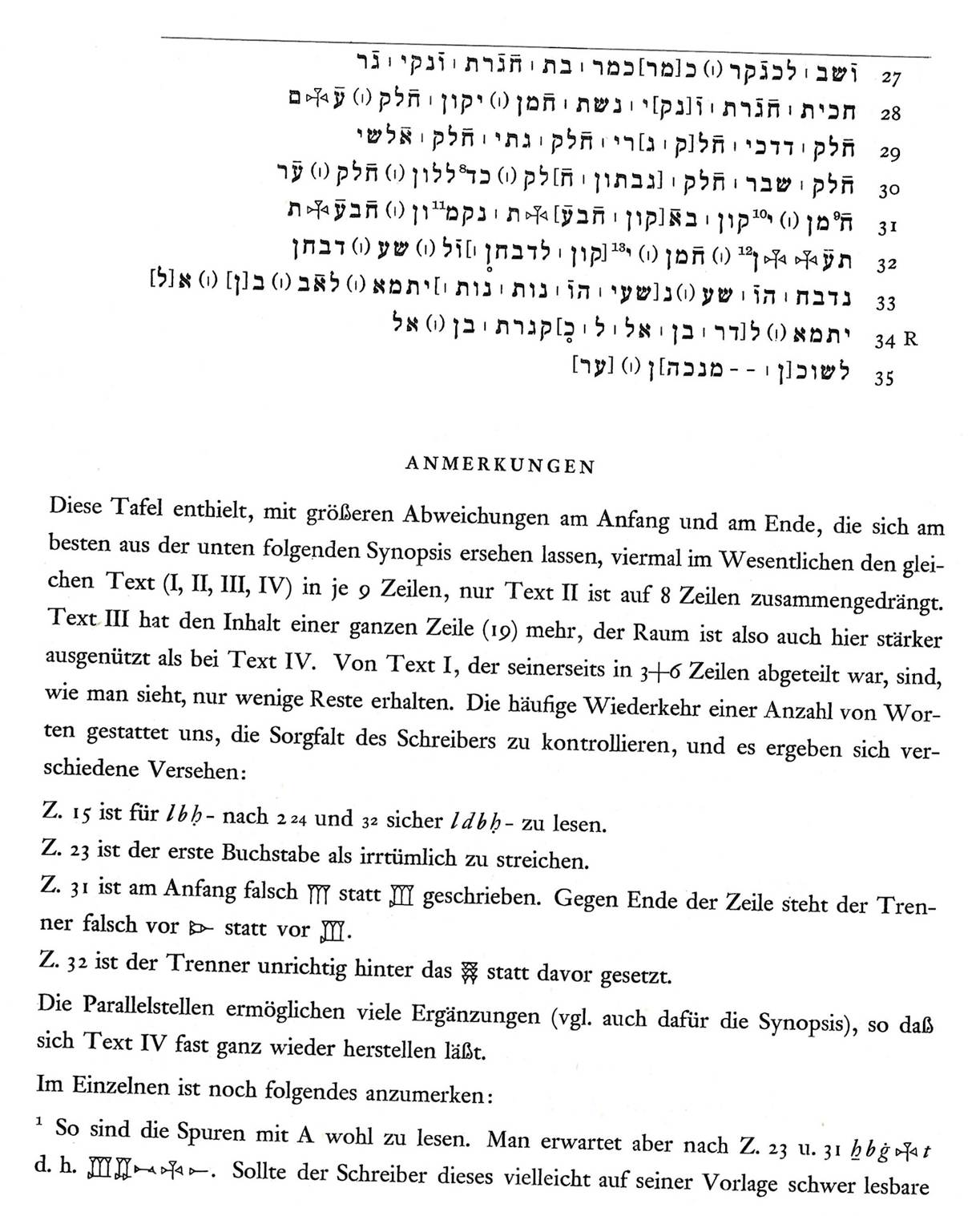

Hans Bauer, Entzifferung der Keilschrifttafeln von Ras Schamra, Halle an der Saale 1930, 25.

Bauer, Entzifferung, 22.

Der Orientalist Johannes (Hans) Bauer (1878-1937) hatte bereits die althebräischen Sinai-Inschriften entziffert. Dadurch hatte er sich eine Methode erarbeitet, die es ihm ermöglichte, die ugaritische Keilschrift zügig zu entschlüsseln.

· Bauer, Hans, Zur Entzifferung der neuentdeckten Sinaischrift und zur Entstehung des semitischen Alphabets, Halle an der Saale 1918.

Die geringe Anzahl der Zeichen verdeutlichte, daß es sich hier um eine alphabetische Schrift handelte. Eine Silbenschrift hätte viel mehr Zeichen benötigt, und eine Bilderschrift noch mehr.

Hans Bauer bemerkte zunächst, daß diese Schrift meist einen Worttrenner benutzte. Dadurch konnten die Wortgrenzen erkannt werden. Er identifizierte Präfixe, Suffixe und einsilbige Worte, konnte einzelne Zahlen sowie Namen lesen und fand auf einer Axt das Wort grzn (Axt). Nach einigen Tagen hatte er auf diese Weise die Schrift entschlüsselt.

Anmerkung: Heute wird das ugaritische Wort für Axt qrdm gelesen, vergleiche das hebräische קרדם qarddom.

· Bauer, Hans, Entzifferung der Keilschrifttafeln von Ras Schamra, Halle an der Saale 1930; Osnabrück 1968.

· Bauer, Hans, Das Alphabet von Ras Schamra, seine Entzifferung und seine Gestalt, Halle an der Saale 1932.

Es stellte sich heraus, daß Ugaritisch eine westsemitische Sprache und mit dem Phönizischen verwandt ist. Zur ugaritischen Literatur gehört der Baʻal-Zyklus, welcher den Sieg des Wettergottes Baʻal über den Meeresgott Yammu schildert sowie seinen Herrschaftsantritt und den Bau seines Palastes. Schließlich gerät Baʻal in Konflikt mit dem Unterweltsgott (motu – Tod). Er unterliegt, kann aber später ins Leben zurückkehren.

Baʻal ist ein mächtiger Gott. Er manifestiert sich mit seiner Donnerkeule und mit seinem Blitzspeer im Gewitter. Er beherrscht Wind, Wolken und Regen. Er spendet Fruchtbarkeit, indem er Dürre beendet.

Bekannt ist das Epos von Kuriti und Churaya: Der König verliert durch Krankheiten und Unglücksfälle seine ganze Familie. Er wendet sich in seiner Trauer an den Gott Il. Dieser verheißt ihm im Traum eine neue Familie. Kuriti heiratet Churaja und beginnt ein neues Leben.

Das Epos von Dani-il und seinem Sohn Aqhat erzählt, daß Dani-il ein Opfer darbringt, woraufhin Baʻal sich seiner erbarmt und den Gott Il veranlaßt, ihm in einem Segensspruch den Sohn Aqhat zu verheißen.

Außerdem umfaßt die ugaritische Literatur rituelle Texte und Briefe.

Baʻal und Anat, in: Cyrus Herzl Gordon, Ugaritic

Textbook. , Rom 1998, 313.

Bibliographie

Ugaritische

Lehrbücher

· Bordreuil, Pierre (1937-2013), und

Dennis Pardée, Manuel dʼOugaritique, 2 Bände, Paris 2004; A Manuel of

Ugaritic, Winona Lake, Ind. 2009.

· Schniedewind, William M., und Joel

H. Hunt, A Primer on Ugaritic. Language, Culture, and Literature, New York

2007; 2009; 2011.

· Tropper, Josef, und Juan-Pablo Vita, Lehrbuch der ugaritischen Sprache, Münster 2020.

Ugaritische Grammatiken

· Aistleitner, József (1883-1960), Untersuchungen zur Grammatik des Ugaritischen, Sächsische Akademie der Wissenschaften, Philologisch-historische Klasse, Band 100, 6, Berlin 1954.

· Screnock, John, und Vladimir

Olivero, A Grammar of Ugaritic, Resources for Biblical Study, Band 102,

Atlanta, GA 2022.

· Tropper, Josef, Der ugaritische Kausativstamm und die Kausativbildungen des Semitischen. Eine morphologisch-semantische Untersuchung zum Š-Stamm und zu den umstrittenen nichtsibilantischen Kausativstämmen des Ugaritischen, Abhandlungen zur Literatur Alt-Syrien-Palästinas und Mesopotamiens, Band 2, Münster 1990.

· Ttropper, Josef, Ugaritisch. Kurzgefasste Grammatik mit Übungstexten und Glossar, Elementa Linguarum Orientis, Band 1, Münster 2002.

· Tropper, Josef, Ugaritische Grammatik, Alter Orient und Altes Testament, Band 273, Münster 2000.

Ugaritische

Texte: Editionen

· Dietrich, Manfried, Oswald Loretz und Joaquín Sanmartín, Cuneiform Alphabetic Texts from Ufarit, Ras Ibn Hani and Other Places, Abhandlungen zur Literatur Alt-Syrien-Palästinas und Mesopotamiens, Band 8, Münster 1995.

· Gordon, Cyrus Herzl (1908-2001), Ugaritic Textbook, 4 Bände: Texte in Keilschrift, Texte in Transliteration, Grammatik und Glossar, Rom 1965; 1967; 1998.

· Guigain, Frédéric, Textes en

cunéiforms dʼUgarit, Paris 2022.

· Pardée, Dennis, und Theodore J.

Lewis, Ritual and Cult at Ugarit, Writings of the Ancient World, Band 10,

Atlanta, GA 2002.

Ugaritische

Texte: Übersetzungen

· Caquot, André, und Jesús-Luis

Cunchillos, Textes ougaritiques, Bamd I: Mythes et legends, Paris 1974; Band

II: Textes religieux et rituels. Correspondance, Paris 1989.

· Coogan, Michael David, und Mark S.

Smith, Stories from Ancient Canaan, Philadelphia 1978; Louisville, Kentucky 22012.

· Gordon, Cyrus Herzl, Ugaritic

Literature. A Comprehensive Translation of the Poetic and Prose Texts, Scripta

Pontificii Instituti Biblici, Band 98, Rom 1949.

· Jirku, Anton (1885-1972), Kanaanäische Mythen und Epen aus Ras Schamra-Ugarit, Gütersloh 1962.

· Moor, Johannes C. de, An Anthology

of Religious Texts from Ugarit, Nisaba 16, Leiden 1987.

· Scriptural Research Institute, Baʻal Cycle,

Ugaritic Texts, Band 1, Breslau 2021.

· Smith, Mark S., The Ugaritic Baʻal Cycle,

Vetus Testamentum. Supplementa, Leiden 1994.

Ugaritische Wörterbücher

· Aistleitner, József, und Otto Eißfeldt (1887-1973), Wörterbuch der ugaritischen Sprache, Sächsische Akademie der Wissenschaften, Philologisch-historische Klasse, Band 106, 3, Berlin 1963; 1974; Berlin und Boston 42022.

· Huehnergard, John, Ugaritic

Vocabulary in Syllabic Transcription, Harvard Semitic Studies, Band 32,

Atlanta, GA 1987.

· Tropper, Josef, Kleines Wörterbuch des Ugaritischen, Wiesbaden 2008.

Phönizisch

· Bittner, Stefan, Phönizisches Wörterbuch mit Punisch, Neupunisch und Kurzgrammatik, Frechen 2023.

· Friedrich, Johannes (1893-1972), Phönizisch-punische Grammatik, Analecta Orientalia, Band 32, Rom 1951; herausgegeben von Wolfgang Röllig, Rom 21970.

· Segert, Stanislav (1921-2005), A

Grammar of Phoenician and Punic, München 1976.

Phönizier

· Baramki, Dimitri, Die Phönizier, Stuttgart 1965.

· Herm, Gerhard, Die Phönizier. Das Purpurreich der Antike, Düsseldorf 1973.

· Moscati, Sabatino, The Phoenicians, Ausstellung im Palazzo Grassi, Venedig, Mailand 1988; Die Phönizier, Übersetzung von Ingrid Teoh, Hamburg 1988.

· Movers, Franz Karl, Untersuchungen über die Religion und die Gottheiten der Phönizier mit Rücksicht auf die verwandten Kulte der Karthager, Syrer, Babylonier, Assyrer, der Hebräer und der Ägypter, Bonn 1841; Aalen 1967.

© Dr. Heinrich Michael Knechten, Stockum 2025