Alexander Iwschenko in Horneburg

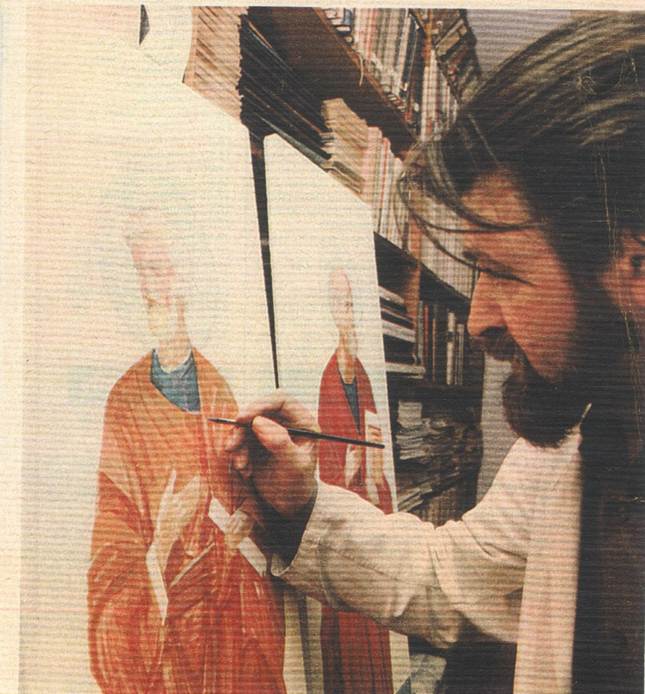

Alexander Iwschenko schreibt (malt) die Horneburger Ikonostase, Photographie von Hartmut Salle

Horneburg gehört zur Stadt Datteln und liegt im nördlichen Ruhrgebiet, zehn Kilometer östlich von Recklinghausen.

Als ich Alexander Iwschenko im Jahre 1982 kennenlernte, hatte er in Horneburg bereits die Fenster der Neuen Kirche und die Ikonostase der Alten Kirche gestaltet. Ich erlebte ihn als zurückhaltenden Menschen, der sich seiner Schwierigkeiten bewußt war.

Alexander wurde am 21. Oktober 1924 in Trostjanec (Gebiet Sumy, Ukraine) geboren. Er emigrierte nach Deutschland, lebte zuerst in Marl und dann in Osnabrück.

Horneburg, Neue Kirche, Fenster rechts der Orgelbühne mit dunkleren Farben, Photographie von H. M. Knechten

In Horneburg wurde am 15. März 1964 der Grundstein für den Bau einer neuen Kirche gelegt. Die Einweihung konnte bereits am 27. Juni 1965 durch Bischof Heinrich Tenhumberg (1915-1979) erfolgen, aber mehrere Kirchenfenster fehlten noch zu dieser Zeit. Die Fensterhöhlen waren zum Schutz vor Wind und Regen provisorisch mit Folie verklebt worden.

Weihe der Neuen Kirche, Bild aus dem Dorfarchiv Horneburg

Der Auftrag für die Fenster war an Alexander Iwschenko gegangen, da der Architekt der Kirche, Albert Franz Brenninkmeyer (1924-2019), ihn kannte.

Der Druck auf den Künstler wuchs, damit die restlichen Fenster bald eingesetzt werden könnten. Ein Mitglied des Kirchenvorstandes, Siegfried Eggenstein, besuchte ihn und staunte, wie Alexander Iwschenko arbeitete: In großer innerer Ruhe drückte er einen Glasbaustein nach dem anderen in die Betonmasse. Eine nachträgliche Korrektur wäre kaum möglich gewesen. Tatsächlich gelang es, in den Tagen vor Weihnachten 1965, die fehlenden Kirchenfenster einzubauen.

Kirchenfenster im Altarbereich mit helleren Farben, Photographie von H. M. Knechten

Was ist das Besondere an diesen Fenstern? Iwschenke verwendete die Farben violett, blau, rot, grün, ocker und gelb, also keine Mischfarben. Er schuf Muster aus Wurzeln, Zweigen und Blüten.

Obwohl dies nur wenige materielle Mittel sind, wirken sie ausdrucksstark und sind zeitlos. Die Farben und Muster wiederholen sich endlos, aber kein Fenster ist dem anderen gleich. Zu sehen ist eine unendliche Variation.

Ich war in den Jahren 1982 bis 2022 in Horneburg tätig. Oft schaute ich mir die Kirchenfenster bei unterschiedlichem Lichteinfall an. Sie wirkten jedesmal anders. Eine Faszination geht von ihnen aus, einfach, aber einprägsam.

Alexander Iwschenko, Die heiligen Leidensdulder Boris und Gleb, Ikonostase in der Alten Kirche Horneburg, Photographie von H. M. Knechten

Im Jahre 1967 gestaltete er, gemäß der Bitte von Pater Erwin Immekus (1924-2020), die Ikonostase. Lasierende Farben lassen die Ikonen besonders klar und plastisch erscheinen. Dargestellt sind von links nach rechts die heiligen Boris und Gleb, die Erstmartyrer der Russischen Kirche und Patrone der Horneburger Gemeinde, ein Engel auf der nördlichen Diakontür, die allheilige Gottesgebärerin, der Prophet Isaias, der auf die Geburt des Messias hingewiesen hatte (Jes 7, 14), das Mystische Abendmahl, die vier Evangelisten, die Verkündigung durch den Erzengel Gabriel an die Gottesgebärerin, der Pantokrator (Allherrscher, ebenfalls als Altarikone), der Evangelist Matthäus (Geburtsbericht Mt 1, 18-25), ein Engel in der südlichen Diakontür und Johannes der Vorläufer als Symbol des asketischen Lebens und des Umkehrrufes.

Glykophilousa (Süßküssende), Photographie von H. M. Knechten

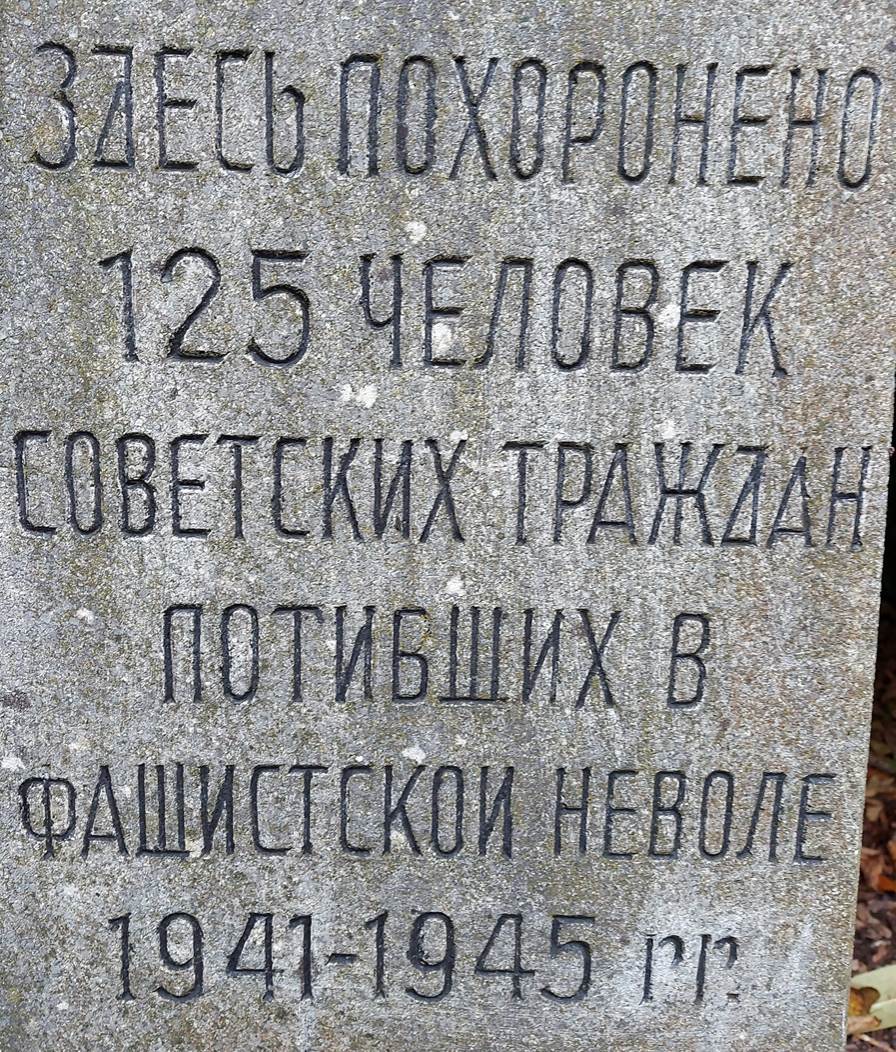

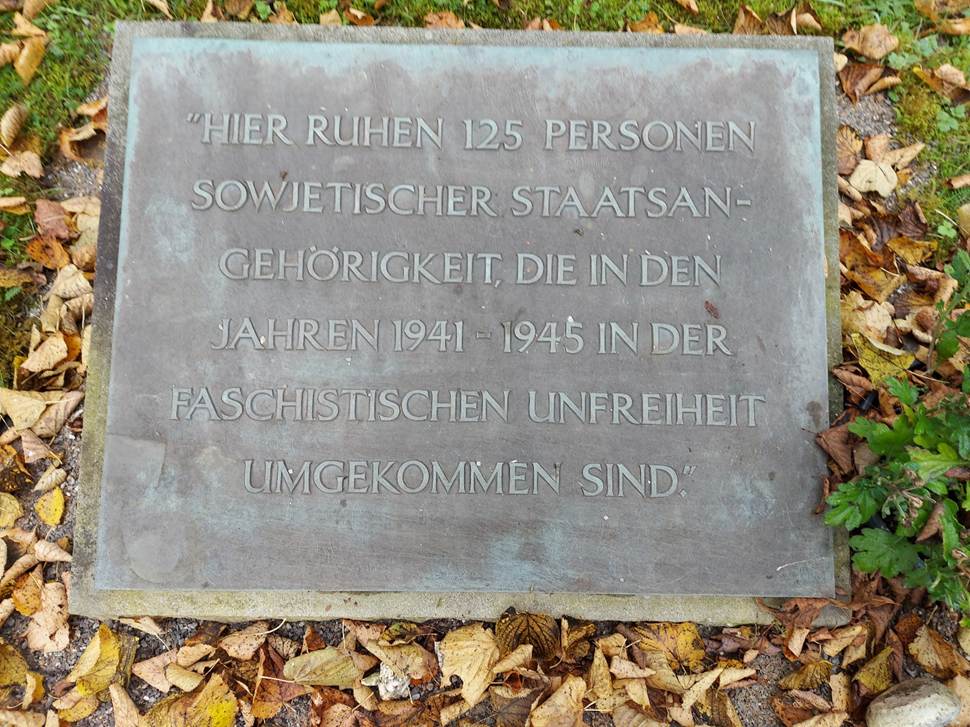

Russische und deutsche Inschrift am Gemeinschaftsgrab auf dem Meckinghover Friedhof, Photographie von H. M. Knechten

Alexander Iwschenko starb am 4. Oktober 1997 und wurde auf dem Meckinghover Friedhof neben dem Gemeinschaftsgrab der 125 während des II. Weltkrieges umgekommenen russischsprachigen Zwangsarbeiter bestattet.

Das russische Kreuz auf dem, Grab Alexander Iwschenkos, Photographie von H. M. Knechten

Seine zweite Frau, Isabella Magnus, starb am 1. Februar 2008 in Münster und wurde in der Nähe seines Grabes bestattet.

Grab von Isabella Magnus, Photographie von H. M. Knechten

© Dr. Heinrich Michael Knechten, Stockum 2025