Hansi

Ihr Vater mußte sich in das Leben hineinkämpfen, da er von Geburt an eine starke Beeinträchtigung seiner Sehfähigkeit hatte. Der damalige Rat war in diesem Falle: „Die Farbe Grün entspannt die Augen.“

So wurde er Gärtner. Eine Augenoperation verlief zunächst unglücklich, da sich die Augen entzündeten, doch mit der Zeit konnte er soviel sehen, wie es sein Beruf erforderte. Mit unglaublichem Fleiß baute er eine eigene Gärtnerei auf. Eine Tante sagte: „Er war ein kleines, nervöses Kerlchen.“

Deutsch Gabel mit der Dominikanerkirche St. Laurentius, im Hintergrund der Hochwald

Da die Familie in der Bahnhofstraße wohnte, begründete er einen Versandhandel. An jedem Morgen brachte er wohlgefüllte Weidenkörbe zum Frachtzentrum der Bahn. Er wurde Bürgermeister seiner Stadt, bis die Nationalsozialisten ihn aus dem Amt drängten.

Seine Frau, geborene Gundacker, stammte aus Niederösterreich und war Vorsitzende der Katholischen Frauengemeinschaft, früher noch „Mütterverein“ genannt.

Als ihre erste Tochter geboren wurde, gab es ein fröhliches Fest, doch bei der zweiten war es „ein stilles Fest“, wie ihr Vater in seinem Tagebuch vermerkte.

Zwei ihrer Söhne durften das Gymnasium besuchen und studieren. Beide wurden Priester. Ihr dritter Sohn erhielt eine Ausbildung zum Gärtner, übernahm die Gärtnerei seines Vaters und baute später im Westen eine eigene Gärtnerei auf, die sehr erfolgreich war.

Ihre drei Töchter besuchten die achtklassige Volksschule und erhielten keinerlei weitere Ausbildung, „da sie ja doch heirateten.“ Sie waren kostenlose Arbeitskräfte in der Gärtnerei. Vor Allerseelen (2. November) wurde Tag und Nacht gearbeitet, um die vielen Bestellungen für die Gräber fertigstellen zu können.

Hansi, wie sie später am Niederrhein genannt wurde, hatte die Biographie der Kleinen heiligen Theresia gelesen (Thérèse de Lisieux) und wollte Karmelitin werden. Sie verbrachte ein Jahr in einem Kloster und lernte dort die Gabelsberger Kurzschrift, Sticken und neuzeitliche Kochkunst.

Dann jedoch kehrte sie in die väterliche Gärtnerei zurück. Ein Gärtnergehilfe hängte ihr eine Krankheit an. Sie wurde zwar geheilt, war aber seit dieser Zeit verändert. Später machte ihr eine Gesichtslähmung das Lächeln unmöglich.

Als sie verkündete, sie wolle abreisen, warf ihr ihre ältere Schwester vor: „Du gehst immer dann, wenn im Betrieb am meisten Arbeit ist!“ Es war nämlich kurz vor Allerseelen.

Da sie viele Jahre dem Betrieb ihre ganze Arbeitskraft geschenkt hatte, reagierte sie auf die Worte ihrer älteren Schwester explosionsartig und regte sich dermaßen auf, wie sie es noch nie bisher getan hatte.

Sie trennte sich von ihrer Familie mit den dramatischen Worten: „Ich schüttle den Staub dieser katholischen Familie von meinen Füßen ab!“

Dann ging sie nach Berlin, arbeitete kurze Zeit als Sprechstundenhilfe bei einer Ärztin und sprach eines Abends den ersten Mann, der ihr begegnete, an, ob er wüßte, wo sie übernachten könne. Er besorgte ihr ein Zimmer bei einer Bekannten seiner Zimmerwirtin. Bald war die Rede von Hochzeit, und sie heirateten ohne Gäste in der Sakristei des Dominikanerklosters St. Paulus in Moabit.

Das junge Paar

Sie betrieb eine Gärtnerei in Neuland am Roll, doch der Mutterboden war nicht besonders gut, auch fehlte es an Dünger und die Menge des zur Verfügung stehenden Wassers war nicht ausreichend.

Ihr Mann hatte bei Blaupunkt gearbeitet, wurde aber dann eingezogen. Er diente als Soldat in Weißrußland sowie Dänemark und wurde schließlich in Frankreich bei den Kämpfen zur Abwehr der Invasion schwer verletzt.

Er wurde mehrere Male operiert und kam nach Dresden. Dort waren die Lazarette überfüllt. Er verließ die Stadt und sah am Abend die Feuerbrunst, hervorgerufen durch Brandbomben.

Er ging zurück nach Neuland, wurde aber mit seiner Frau ausgewiesen. Er arbeitete zunächst bei Gärtnereien in der Umgebung von Zittau, ging aber dann mit seiner Frau in den Westen.

Hansis Mutter

Seine Schwiegereltern waren schon vorher ausgewiesen worden. Seine Schwiegermutter wurde dement und starb kurz darauf in einer Anstalt.

Hansi hat sich im Westen niemals zuhause gefühlt; sie blieb immer eine Fremde. Sie spielte Klavier und hatte einen Gedankenhorizont, der nicht allen zugänglich war.

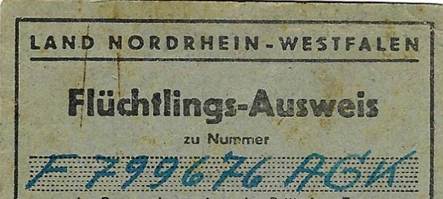

Ihren Kindern wurde „Flichtlinge!“ hinterhergerufen, obwohl in Böhmen sehr wohl ein Ü gesprochen werden konnte. Außerdem handelte es sich nicht um eine Flucht, sondern um eine Vertreibung. Morgens um sieben Uhr hatten die Deutschen sich auf dem Marktplatz einzufinden. Sie wurden dann von Soldaten zur Grenze geführt. Unterwegs entwendeten diese Begleiter den Vertriebenen alles, was ihnen wertvoll erschien.

Der Marktplatz in Deutsch Gabel im Jahre 2015

Beim Kochen wendete Hansi fortschrittliche Methoden an. Sie reichte Gemüsesaft, rohes Gemüse und viel Obst. Ihre drei Kinder bemängelten, daß sie in die Marmelade und in die Fruchtsäfte zuviel Zucker gab. Dies galt vor allem für den Rhabarber, der im großen Garten üppig wucherte.

Sie verbrauchte Obst und Gemüse, das schon länger da lag, während die frischen Sachen alterten.

Wenn sie mit ihrer Rex fuhr, einem Fahrrad mit Hilfsmotor, stoppte sie unterwegs, um am Straßenrand Ebereschendolden sowie Schlehen abzuernten, und machte aus ihnen Marmelade.

Hervorragend schmeckten die Serviettenknödel und die Buchteln, zwei böhmische Gerichte. Ansonsten gab es häufig Eintopf: Rindfleisch, Kartoffeln und das Gemüse der Saison.

Für das Frühstück und das Abendessen wurden Wurstenden und Käsereste gekauft, die billiger, aber im Sommer ein wenig ölig waren.

Die Kinder tranken Carokaffee oder Bensdorpkakao, Hansi bevorzugte Zichorienkaffee (Lindes und ihr Mann morgens Bohnenkaffee und abends Pickwicktee.

Margarine (Blue Band), Tee (Pickwick) und Kaffee (Jacobs Douwe Egberts) wurden in den nahen Niederlanden eingekauft. War ein Gast im Haus, mußte er mit nach Holland fahren, da Grenzferne größere Mengen einkaufen durften als Bewohner des Grenzgebietes.

Wenn sie auf der Straße ein Taschentuch liegen sah, nahm sie es mit, wusch es und fügte es dem heimischen Wäschevorrat hinzu.

Sie war reiselustig. Einige Male nahm sie eines oder zwei ihrer Kinder mit, kaufte eine Bahnkarte und fuhr gleich los. Das Reisegepäck war katastrophal. Einmal tropfte Marmelade aus dem Gepäcknetz auf das kostbare Kleid einer Dame, ein anderes Mal war es die Butter, die sich durch die Sommerhitze in Öl verwandelte.

Diese Reisen waren spontan und improvisiert. Einmal ging es zum Hauptbahnhof Dresden. Der nächste Zug fuhr erst am kommenden Morgen. Da wurde im Bahnhofswartesaal übernachtet. Es war verboten, sich hinzulegen; so schlugen sie sich auf einem Stuhl die Nacht um die Ohren.

Selbstverständlich wußten die Verwandten und Bekannten nicht vorher, daß sie Besuch bekommen würden. Manches Mal stand die kleine Reisegruppe vor einer verschlossenen Tür.

Nach dem Abitur ihres Sohnes fuhr sie mit ihm nach London. Er wollte nach Schottland, und sie fragte, was es dort zu sehen gäbe. Unglücklicherweise antwortete er: „Moore“. Dazu hatte sie keine Lust. So fuhr sie mit ihm nach Paris. Dort nahm er ein Zimmer in einem Hotel. Während er an der Rezeption bezahlte, schlich sie sich die Treppe hinauf, um das Geld für das zweite Zimmer zu sparen. Der Hotelier fragte: „Kennen Sie diese Frau?“ Ihr Sohn verneinte. Von Paris sah sie nichts, da sie sich im Zimmer verbarg.

Dann ging es nach Rom. Sie lief durch die Sperren der Vatikanischen Museen, ohne zu bezahlen, kam nach einer Stunde zurück und sagte: „Dort gibt es nichts zu sehen!“ Ihr Sohn platzte vor Wut.

In den Petersdom kam er nicht, da er eine kurze Hose trug. Dies war in seiner Familie während der warmen Jahreszeit üblich. Sogar bei der Erstkommunion mußte er eine kurze Hose tragen und fror erbärmlich wegen der kühlen Witterung.

Sie besuchte Verkaufsveranstaltungen, sogenannte Kaffeefahrten, und kaufte einen Wäschetrockner, der die Wäsche zwar wärmte, aber nicht trocknete. Außerdem elektrisch beheizte Decken und so manchen Schnickschnack, der überteuert angeboten wurde oder wenig tauglich war.

Sie kaufte en masse Briefmarken, sodaß ihre Kinder vor der Portoumstellung einige Monate lang so manchen Brief frankieren konnten.

Sie abonnierte eine Vielzahl religiöser Zeitschriften. Für die Stadt Gottes der Steyler Missionare war sie Förderin, das heißt, sie trug die Zeitschriften an die Empfänger aus. Das minderte die Kosten für die Versender.

Gegen Morgen pflegte sie sich von der Fußseite her in das Bett eines ihrer Kinder zu legen. Diese waren davon nicht entzückt.

Sie übte Zensur aus. Ihr Sohn bekam das Buch „Unser Jahrhundert im Bild“ geschenkt (Paul Kluke, Gütersloh 1964), und sie schnitt mit der Schere ein Bild aus, das eine barbusige Frau zeigte. Auch nahm sie ihm ebensolche Kunstpostkarten weg, die er im Museum gekauft hatte.

Sie war eine geschickte Blumenbinderin und beglückte zeitlebends Freunde und Bekannte mit einem bunten Strauß. Grundbestandteil war die Goldrute. Dies ist eine invasive Pflanze.

Im Alter wurde sie fromm. Sie hörte von Montag bis Samstag die Morgenandacht, schrieb beim Hören mit und ließ sich außerdem von den Autoren Manuskripte senden.

Sie trat der Legion Mariens bei und verrichtete täglich deren Gebet. Die Antiphon der Catena Legionis (Kette der Legion) lautet: „Wer ist es, die da aufsteigt wie die Morgenröte, schön wie der Mond, furchtbar wie ein Heer in Schlachtbereitschaft?“

Täglich fuhr sie mit ihrem Volkswagen-Käfer zur Heiligen Messe ins Klarissenkloster. Damals durfte man noch durch die Hauptstraße fahren. Von dort fuhr sie in einem plötzlichen 45-Grad-Winkel auf die Marktstraße. Die Ortsansässigen wußten dies und waren entsprechend vorsichtig.

Sie besuchte regelmäßig die Sühnenächte am Herz-Jesu-Freitag zur Verehrung der Herzen Jesu und Mariens, die von Pater Stephan Hubert Pauels (1907-1992) gefördert wurden.

Nach solchen Nächten übte sie das Schweigen, womit ihre Kinder nichts anfangen konnten.

Da sie um 18.00 Uhr bereits zu Bett ging, war sie gegen zwei Uhr nachts ausgeschlafen. Dann nahm sie das Schlafmittel Nervophyll. Wenn sie dann zur Morgenmesse fuhr, hatte sie einen „Bleifuß“, der Motor heulte auf und sie fuhr los. Schließlich wurde ihr der Autoschlüssel weggenommen.

In ihren letzten Jahren war sie dement. Einmal stellte sie eine Thermoskanne auf die Herdplatte und schaltete auf Drei, „um den Kaffee warm zu machen.“.

Unkraut aus dem Garten brachte sie „über die Bahn“, entsorgte sie also jenseits des Schienenstranges. Da dies zu gefährlich wurde, mußte die Verandatür abgeschlossen werden.

Sie hatte eine unglaubliche Willensenergie. Was sie

erreichen wollte, das erreichte sie auch, und wenn sie alle Hebel in Bewegung

setzen mußte. Die Kehrseite der Medaille war eine gewisse Härte.

Sie erlebte zwei Weltkriege mit, die Vertreibung, den Verlust ihrer Heimat und ihrer Habe, erfuhr in ihrem Leben viel Leid, hatte aber dennoch eine positive Lebenseinstellung. Musik und Sprache waren ihr wichtig.

In ihrem Wesen spiegelte sich die österreichische Abstammung ihrer Mutter. Sie hatte einen gewissen Wiener Charme.

© Dr. Heinrich Michael Knechten, Stockum 2025